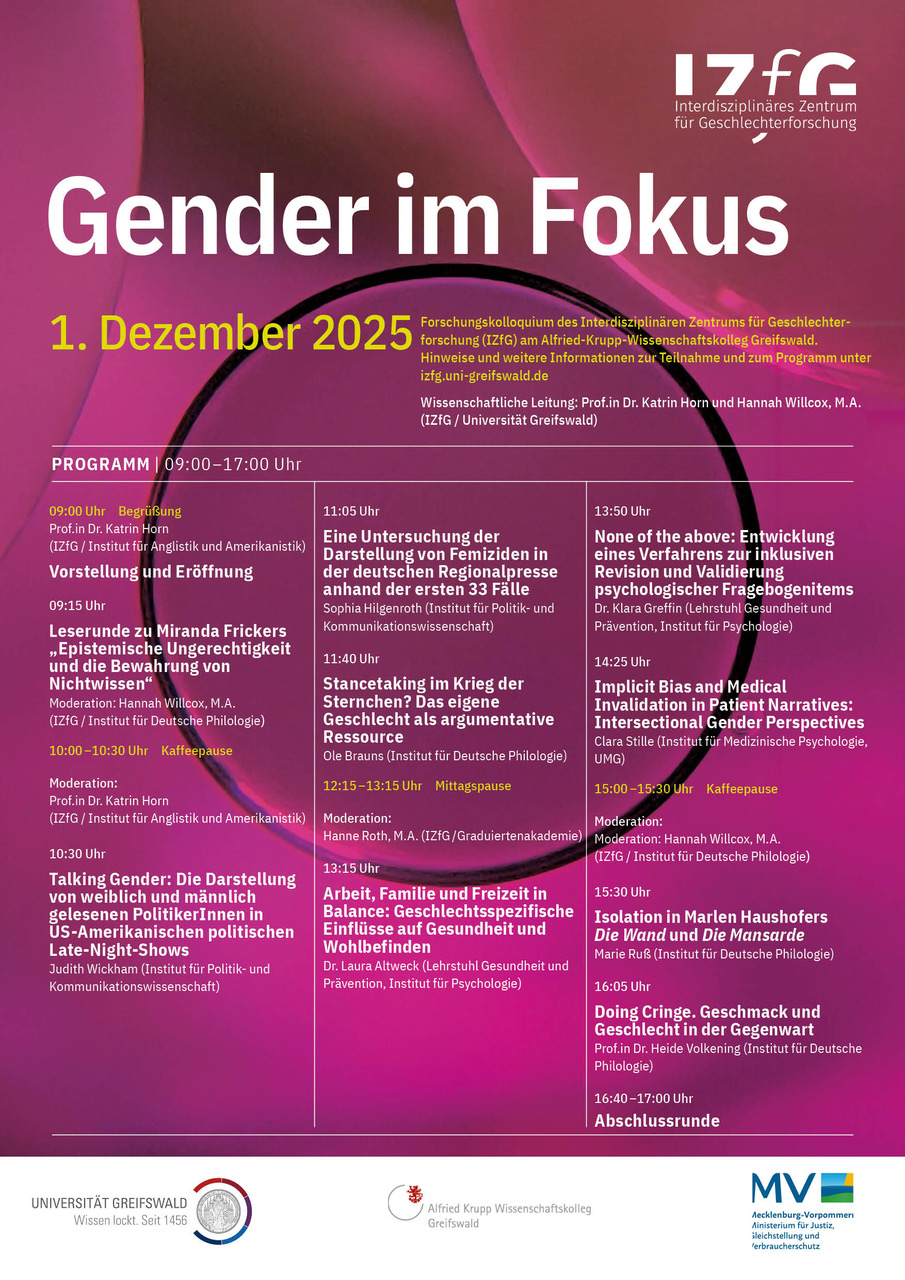

Gender im Fokus im Wintersemester 2025/2026

Das Forschungskolloquium Gender im Fokus findet dieses Semester am 1. Dezember 2025 von 9 bis 17 im Alfried Krupp Wissenschaftskolleg Greifswald statt.

Die Anmeldung für das gesamte Kolloquium oder einzelne Vorträge erfolgt unter izentrum@uni-greifswald.de

Über das Forschungskolloquium.

Hier gehts zu vergangenen Kolloquien.

Hier gelangen Sie zu den Abstracts der Vortragenden:

Prof. Dr. Katrin Horn (IZfG / Institut für Anglistik und Amerikanistik)

Moderation: Hannah Willcox, M.A. (IZfG / Institut für Deutsche Philologie)

Judith Wickham (Institut für Politik- und Kommunikationswissenschaft)

“These are not shows or entertainment, they are simply political hits, 100% of the time, to me and the Republican Party”. So schreibt Donald Trump auf der Plattform Truth Social über politische late-night Shows. Obwohl die Popularität politischer late- night Shows in den letzten 10 Jahren deutlich abgenommen hat, zeigt dieses Zitat und Trumps anhaltende Kritik an verschiedenen Shows und Hosts, dass politische late-night Shows nach wie vor politische und gesellschaftliche Relevanz genießen. Basierend auf Studien die zeigen, dass unausgewogene Medienberichterstattung sowohl die Wahrnehmung politischer Kandidatinnen beeinflusst als auch Politikerinnen seltener, anders und stärker stereotypisiert darstellt, behandelt diese Arbeit die Frage inwiefern sich die sprachliche Darstellung weiblich und männlich gelesener PolitikerInnen in US-amerikanischen politischen late-night Shows unterscheidet.

Moderation: Prof.in Dr. Katrin Horn (IZfG / Institut für Anglistik und Amerikanistik)

Sophia Hilgenroth (Institut für Politik- und Kommunikationswissenschaft)

Femizide – also die Tötung von Frauen aufgrund ihres Geschlechts – sind Ausdruck eines tief verwurzelten gesellschaftlichen Problems: der strukturellen Gewalt gegen Frauen. Trotz einschlägiger Zahlen, die auf ein strukturelles und gesellschaftliches Problem hinweisen, verwenden Medien im Zusammenhang mit Femiziden häufig sensationalisierende Schlagworte wie „Familiendrama“, „Eifersuchtsdrama“ oder „Häusliche Gewalt“ (Schnepf & Christmann, 2024, S. 2610) Daraus ergab sich folgende Forschungsfrage für die Bachelorarbeit "Wie komplex und mit welchen Mitteln stellen Journalist*innen Femizide in der deutschen Regionalpresse dar?"Um diese Forschungsfrage zu beantworten, wurden jeweils zwei Berichterstattungen aus deutschen Regionalzeitungen über die ersten 33 Fälle von Femiziden im Jahr 2025 mittels einer qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring analysiert.

Moderation: Prof. Dr. Katrin Horn (IZfG / Institut für Anglistik und Amerikanistik)

Ole Brauns (Institut für Deutsche Philologie)

In meiner Abschlussarbeit untersuche ich, wie sich Diskursteilnehmer*innen in den Kommentaren sozialer Netzwerke zu gendergerechter Sprache positionieren, wobei wie doppelt zu verstehen ist: Als Frage nach den Positionen, die konstruiert werden und nach den Mitteln und Bedingungen dieser Positionierung. Die theoretische Grundlage der Arbeit bildet die Theorie des Stancetaking, das in der Metapragmatik angesiedelt ist. Das Korpus für die Untersuchung besteht aus 18 Threads (Post + relevante Kommentare), wobei je sechs von Instagram, X und TikTok stammen. Im Ergebnis finde ich dabei acht Wege des Stancetakings zum Gendern vor, die ich anhand von Beispielen beschreibe. Für Gender im Fokus beschäftige ich mich eingehender mit dem Stancetaking durch Selbstbezeichnungen („Ich als Frau...“) und dem Stellvertretenden Stancetaking („Ich kenne viele Frauen, die…“), weil hier jeweils die ohnehin wichtige Größe des Geschlechts im Mittelpunkt steht.

Moderation: Prof. Dr. Katrin Horn (IZfG / Institut für Anglistik und Amerikanistik)

Dr. Laura Altweck (Lehrstuhl Gesundheit und Prävention, Institut für Psychologie)

Abstract folgt.

Moderation: Hanne Roth, M.A. (IZfG / Graduiertenakademie)

Dr. Klara Greffin (Lehrstuhl Gesundheit und Prävention, Institut für Psychologie)

Fragebögen sind ein zentrales Instrument der psychologischen Diagnostik, beispielsweise zur Erhebung von Symptomen und individuellen Erfahrungen. Einige bestehende Fragebögen enthalten jedoch Items, die nicht inklusiv formuliert sind, insbesondere in Bezug auf Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung. Dies kann dazu führen, dass Teilnehmende Fragen als unpassend, schwer beantwortbar oder belastend empfinden. Solche Einschränkungen mindern nicht nur die Validität der Antworten, sondern können auch das Wohlbefinden der Befragten beeinträchtigen. Aufbauend auf bestehenden Empfehlungen zur kulturellen Adaptation von Fragebögen wurde ein strukturierter Prozess zur inklusiven Itemrevision entwickelt. Das geplante Projekt zielt darauf ab, diesen Prozess am Beispiel der Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R) zu evaluieren.

Moderation: Hanne Roth, M.A. (IZfG /Graduiertenakademie)

Clara Stille (Institut für Medizinische Psychologie, UMG)

Im Rahmen eines Promotionsprojekts der Medizinischen Psychologie wird untersucht, wie sich implizite Bias-Formen - insbesondere Gender-Bias - in Patient*innen-Interviews über Erfahrungen des Nicht-ernst-genommen-Werdens manifestieren. Grundlage ist eine Sekundäranalyse, in der sprachliche und interaktionale Hinweise auf Voreingenommenheit vor dem Hintergrund theoretischer Konzepte medizinischer Invalidierung analysiert werden. Ziel der Studie ist es, das Zusammenspiel von implizitem Bias und medizinischer Invalidierung im Kontext von Gesundheitsdisparitäten zu beleuchten.

Moderation: Hanne Roth, M.A. (IZfG /Graduiertenakademie)

Marie Ruß (Institut für Deutsche Philologie)

Wie bereits die Titel der Romane nahelegen, verarbeitet Haushofer in ihrer Literatur räumliche Motive. Auch bei meinem Untersuchungsschwerpunkt der Isolation handelt es sich in erster Linie um ein räumliches Phänomen; es geht um die literarische Inszenierung der Vereinzelung von Figuren im Raum. Vor diesem Hintergrund frage ich in meiner literaturwissenschaftlichen Examensarbeit zur Erlangung des I. Staatsexamens danach, welche Räume die Hauptfiguren Haushofers einnehmen, was diese über die Figuren und andersherum die Figuren über ihre Schauplätze aussagen und welche Strategien die Figuren im Umgang mit ihrer unfreiwilligen Isolation entwickeln.

Moderation: Hannah Willcox, M.A. (IZfG / Institut für Deutsche Philologie)

Prof.in Dr. Heide Volkening (Institut für Deutsche Philologie)

Abstract folgt.

Moderation: Hannah Willcox, M.A. (IZfG / Institut für Deutsche Philologie)

Ende 17 Uhr